takibi connect(タキビコネクト)は、

ふるさと納税を軸とした、

挑戦ストーリーを紹介することで、

地域で活躍する挑戦者と全国の応援者をつなぎ、

ファンを醸成するWEBメディアです。

そこには熱い情熱を持ち挑戦している事例が掲載され、

いつも人が集まっている焚き火のような

メディアを目指しています。

参加地域紹介

-

北海道恵庭市

-

欲しい未来はみんなでつくるー恵庭

自分たちが願う街の姿を市民と自治体が二人三脚で作り上げてきた恵庭市。ユニークな取組みと「自然と恵まれる庭」を慈しみ、主体的でやる気にあふれた人々の挑戦がここにある。

View more

-

北海道ニセコ町

-

相互扶助の安心感がはぐくむ挑戦の土壌

アイヌ語で「切り立った崖」という意味を持つニセコ。羊蹄山と雄大なニセコ連峰に囲まれた美しい町は国内外 から多くの人が訪れる北海道屈指のリゾート地だ。

View more

-

宮城県白石市

-

蔵王連峰の麓 人々がともに磨きゆく 白石の輝き

蔵王連峰のふもとで古くから栄えてきた白石市。江戸時代、白石城の城下町として繁栄を築き上げたこのまちは、奥州道中の宿駅が設けられ、古来から交通の要衝であった。

View more

-

北海道猿払村

-

獲るから育てるへ。自然と共存し挑戦し続ける村、猿払

「貧乏見たけりゃ猿払へ行きな」かつて、そう揶揄されたまちは、起死回生をかけホタテの養殖に挑んだ。大きな挑戦をなしとげた猿払では、時代の変化のためにまた新しい課題に直面し、挑戦が始まっている。

View more

プロジェクト

-

- 移住者の施設から、みんなの居場所へ。白石市「109-one」が築く交流拠点

- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

移住してきたばかりの人も地域で暮らす人も、気軽に立ち寄りお茶を飲みつつ、誰かと話せる場所があったら——。

そんな願いから生まれた施設が、宮城県白石市にあります。白石市移住交流サポートセンター「109-one(トークワン)」。2018年5月、白石市の中心部にある商店街の一角にオープンしました。

109-oneで温かな場づくりを目指し奮闘する、移住交流コーディネーターの太斎沙織さんと阿部名央子さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 島の絆が守りつなぐ「焼尻めん羊まつり」

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

北海道羽幌町の離島・焼尻島で1982年から開催されてきた「焼尻めん羊まつり」。40年以上続くおまつりは、島を想う人々によって支えられてきました。

年々人手不足が深刻化する、まつりの運営。コロナ禍では中止を余儀なくされました。島でのめん羊飼育は、餌の仕入れや肉の輸送に大きなコストが。

それでも「焼尻島のサフォーク羊のおいしさをもっと知ってほしい」という人々の強い思いが、この文化を守り続けています。 - 羽幌町

-

- 【ニセコ町長インタビュー】創造的摩擦が生み出すニセコのイノベーション

- 取材:中村敦史 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

北海道が世界に誇るリゾート地「NISEKO」。世界中から毎年多くの人々が訪れるこの地は、かつて危機に直面しました。窮地から脱し、通年型リゾートへと変貌した背景には、住民と役場それぞれの主体的な働きがありました。

挑戦の息吹が宿るニセコ町のまちづくりについて、片山健也 ニセコ町長にお話をうかがいました。 - ニセコ町

-

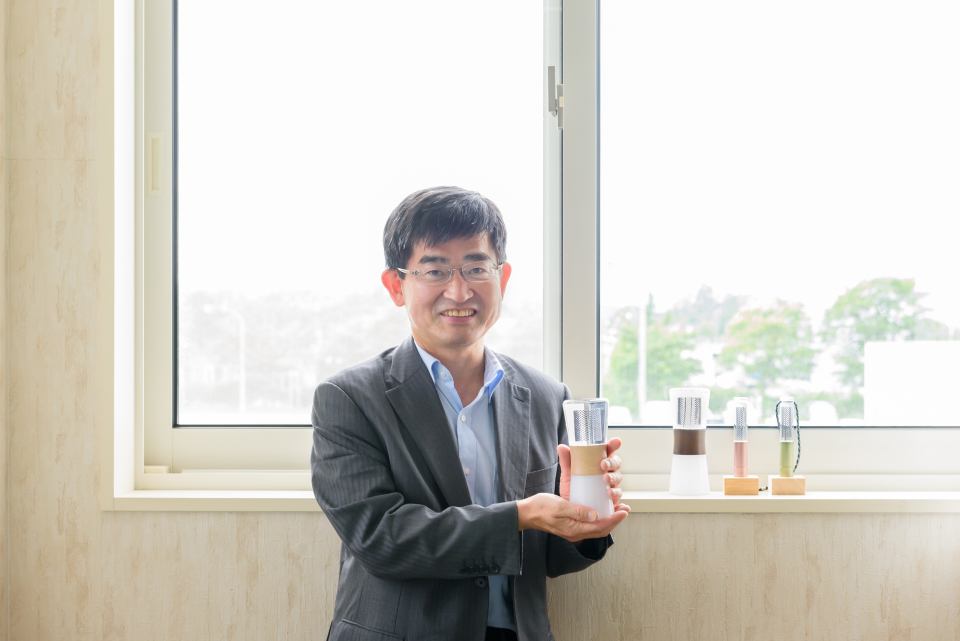

- 歴史を未来へのエネルギーに。三笠市から伝播する石炭の新たな可能性

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

燃える石「石炭」の発見から開拓されたまち、三笠。炭鉱が閉山し、多くの人が去った今もなお、地下には約7.5億トンの石炭が眠っているとされています。

この豊富な資源を活用できないか?という思いからスタートしたのが、三笠市「H-UCG(ハイブリッド石炭地下ガス化)事業」。かつてまちの発展を支えた石炭から、新たな産業とエネルギーを生み出そうという取り組みです。

地域再生をかけた事業への想いとこれまでの歩みについて、三笠市役所産業開発課の能瀬博隆さん、竹内翔平さんにお話をうかがいました。 - 三笠市

-

- 【白石市長インタビュー】教育改革と市民の挑戦が紡ぐ、未来を創造するまちづくり

- 取材:中村敦史 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

蔵王連峰のふもと、古来から交通の要衝として繁栄を築いてきた、宮城県白石市。

人口約3万1000人の白石市は他の地方都市同様、人口減少という大きな課題に直面する中、「挑戦」をキーワードに独自の取り組みを展開しています。

takibi connectではこれまで、地域へのアツい思いを持った白石市の挑戦者を取材してきました。今回は特別編として、現在進めている教育改革と白石の人々に宿る挑戦魂について、山田裕一 白石市長にお話を伺いました。 - 白石市

-

- 【三笠市長インタビュー】炭鉱のまち三笠が“再生”から見出す希望の光

- 取材:中村敦史 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

かつて炭鉱都市として栄えた北海道 三笠市。北海道最初の鉄道全通や電話開通、上水道の設置がおこなわれた地域でもあります。炭鉱が閉山してもなお、三笠の人々に宿る挑戦の炎は消えていません。

takibi connectではこれまで、地域に根ざし活躍してきた三笠市の挑戦者を取材してきました。今回は特別編として、「再生」をテーマに挑む三笠市のまちづくりについて、西城 賢策 三笠市長 にお話をうかがいました。 - 三笠市

-

- 町民の命と絆を守る。みんなでつくる小清水町新庁舎「ワタシノ」

- 文:三川璃子 写真:小林大起

「久しぶり〜」と、コーヒーを片手にテーブルを囲み、ワイワイとお喋りする女性たち。カフェでよく見かけるシーンですが、これは小清水町役場の庁舎内での光景です。

2023年5月にオープンした小清水町役場の新庁舎「ワタシノ」は、官民連携で生まれた全国でも新しい複合庁舎です。テーマは、町民を守る「防災」と「地域の絆の再生」。2021年から新庁舎立ち上げに携わる地域活性化起業人・本城和彦さんにお話をうかがいました。 - 小清水町

-

- 頭と地球を守る。猿払を救ったホタテから生まれたHOTAMET

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

「猿払といえばホタテ」と言われるほど、国内でも最大級の水揚げ量を誇る猿払村。しかしながらその裏では、毎年約1万トンにもおよぶ貝殻が水産系廃棄物として発生。猿払村では長年にわたって処理方法を模索してきました。

そうした中、2022年12月にスタートしたのがホタテの貝殻を再利用した環境配慮型ヘルメット「HOTAMET(ホタメット)」のプロジェクトでした。

「ホタテの貝殻が頭を守り、地球を守る」ーー地域課題と社会課題を解決するプロジェクトの一翼を担った、猿払村役場伊藤 浩一 村長と建設課の新家拓朗さんにお話をうかがいました。 - 猿払村

-

- まちの美しさは農業の賜物。一丸で高める美瑛小麦の価値

- 文:三川璃子 写真:小林大起

北海道美瑛町といえば、四季彩の丘やセブンスターの木など、有名な観光スポットを思い浮かべる人も少なくないでしょう。丘に広がるパッチワークのように美しい畑の景色は、思わず息を飲んでしまうほど。 - 美瑛町

-

- 【恵庭市長インタビュー】思いの種を育み咲かせる、市民主体のまちづくり

- 取材:中村敦史 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

欲しい未来はみんなでつくるまち、北海道 恵庭市。

主体的で熱意あふれる人々の力によって、花のまち・読書のまちなど、独自の取り組みを行い、人を惹きつけるまちとして成長をつづけています。

takibi connectでも、地域に根ざし活躍してきた恵庭市の挑戦者を取材してきました。今回は特別編として、市民と自治体が二人三脚で作り上げてきた恵庭市のまちづくりについて、原田 裕 恵庭市長 にお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- IoT推進で叶える3年目の実り。猿払で生まれたストーリーを育む

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

猿払に新しい産業をつくるため、2020年にスタートした施設園芸栽培調査研究事業。takibiconnectとしての取材は2022年で3回目です。 - 猿払村

-

- 今ある地域資源を生かす。小清水町が生み出すアウトドアと地方の可能性

- 文:三川璃子 写真:小林大起

山、川、海、湖の全てが揃う北海道でも珍しいまち、小清水町。四季折々300種類以上の鳥が見られることから、“野鳥の楽園”とも言われています。

静けさが広がる夕暮れ。湖のそばを歩くと、いつもは雑踏で聴こえない鳥の羽音もよく聴こえます。鳥たちが住む世界にお邪魔させてもらっているような気分です。 - 小清水町

-

- 「観光は人」雄武町観光協会があるもの活かして届ける地域の魅力

- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平

風にそよぐ緑の牧草、のんびりと草を食む牛たちの姿、その先に見えるのはオホーツク海。

北海道北部のまち・雄武(おうむ)町には、北海道らしい自然あふれる景色が広がっています。

雄武町には大きな娯楽施設はありませんが、地域にあるものを生かし、まちの魅力を届けている人がいます。生まれも育ちも雄武町という、三浦富貴子さん。雄武町観光協会職員として、人とのつながりを大切にしながら、雄武町ファンを増やしています。 - 雄武町

-

- 絶滅危機からの復活。まちをあげて取り組む、羽幌町海鳥保護の奇跡

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

オロロンラインに沿って海を眺めながら羽幌町へ向かう道中、大きなペンギンのような鳥のモニュメントが出迎えてくれます。羽幌町のシンボル「オロロン鳥(ウミガラス)」と呼ばれる海鳥です。

世界でも有数の海鳥の繁殖地である羽幌町。ですが、2000年代にはウミガラスの数が10数羽まで減少する危機的状況にありました。

「鳥を守るには“対自然”ではなく、“対人”で考えなきゃいけない」ーーそう想いを語ってくれた北海道海鳥センターの石郷岡卓哉さん。海鳥絶滅の危機から、復活までの道のりをうかがいます。 - 羽幌町

-

- 白石のササニシキを再び全国に。世代を超え伝統を未来へ

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

コシヒカリ・ひとめぼれ・あきたこまち・・「米」とひと口に言っても、その種類はさまざまです。かつて「東の横綱」とも言われた銘柄米「ササニシキ」。1993年に起こった大冷害以降、冷害や病気に弱いササニシキは作付面積が減少し、宮城県内での作付面積割合は約6%と、風前の灯となっています。

希少価値の高いササニシキを再び全国に届けようと、宮城県白石市では2016年3月から「宮城白石産ササニシキ復活プロジェクト・畦かえる」がスタート。プロジェクトに関わる白石市農林課農業振興係係長の髙橋由桂さんと、プロジェクト事務局として生産者や地元企業をつなぐ大槻育美さんに話をうかがいました。 - 白石市

-

- まちのシンボルから広がる文化と歴史の輪。白石城再建と鬼小十郎まつりの物語

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

奥羽山脈と阿武隈高地に囲まれた白石盆地の中にあり、古来から交通の要衝であった白石市。まちのシンボルである白石城は、戦国武将・伊達政宗の腹心として有名な片倉小十郎の居城で、1874年に「明治の廃城令」で解体されました。

1995年、解体から120年余りの時を経て復元された白石城。復元への道のりと、白石城のふもとで毎年開催される「鬼小十郎まつり」について、お話をうかがいました。 - 白石市

-

- 廃校を再び人々が集う場に。ひとくらすという希望の種火

- 文:高木真矢子 写真:吉成美里

阿武隈地域の豊かな緑と清らかな水の流れる石川町の山間部。

2021年4月、この地域にレンタルオフィスや会議室を備えた体験型宿泊施設「ひとくらす」がオープンしました。2015(平成27)年3月に閉校した旧中谷第二小学校の校舎を、町及び地元の有志らが約5年の歳月をかけ、利活用について模索・改修。新たに命を吹き込みました。

「ひとくらす」という小さな種火を絶やさぬよう静かに、確かな熱さを胸に前を向き続ける、この地で生まれ育った3人に話をうかがいました。 - 石川町

-

- はなふるから始まる、次世代につなぐ花のまち・恵庭

- 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

花には人の心を安らかにする不思議な力がある。

人々が混乱の最中にあっても、芽を出し、葉をしげらせ、花を咲かせ、生を全うして散っていく。その儚くも力強い、花の姿に心を惹かれるのかもしれません。 - 恵庭市

-

- IoTの力で未来へ繋がる産業を。村民とともに創る「誇れる」作物

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

「いちごの産地として猿払村の名前が広がって欲しい」ーー雇用を増やし、人口減少に歯止めをかけるため、猿払村でIoT推進事業が始動。その第一歩として、いちご、葉物野菜の栽培(施設園芸栽培調査研究事業)が2020年にスタートし、未来に向けて大きな一歩を踏み出しました。

2021年の取材から1年。最新技術を駆使した野菜・いちごの栽培はより本格的な動きになっています。新たなメンバーも加わり、形を変えながら挑戦の幅を広げるIoT推進事業。地域おこし協力隊の塚田治幸さん、坂入亮兵さん、藤田旅人さん、企画政策課小高翔太さんにお話を伺いました。 - 猿払村

-

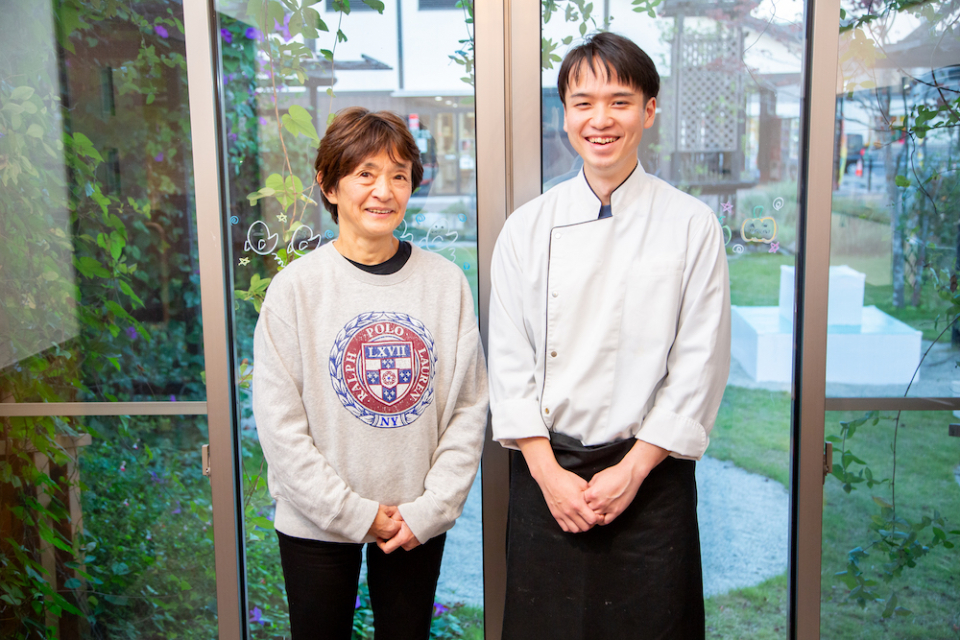

- 閉校をチャンスに変えた「三笠高校生レストラン」という一筋の光

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

三笠から「食」のプロフェッショナルを。

かつて炭鉱で栄えた三笠市は、三笠高校を基軸に「食」をテーマにした新たなまちづくりのモデルを描いています。

道内の公立高校では初めて、食物調理科の単科校を設置。「食」への理解を深める教育を行い、生徒が腕を磨くための研修施設「三笠高校生レストラン MIKASA COOKING ESSOR(エソール)」を2018年にオープン。注目を集めています。

地域の活性化と生徒たちの成長を裏で支える、三笠高校調理部顧問の斎田雄司さんと製菓部顧問の鈴木多恵さんにお話を伺います。 - 三笠市

-

- 消滅可能性都市から若き挑戦者が集うまちへ。全力で挑む移住促進

- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙

宮城県の最南端。阿武隈高地に囲まれ、美しい山々と阿武隈川の雄大な渓流の眺めに心穏やかになる丸森町。

自然豊かなこの町は、少子高齢化や若い世代の流出が著しく、2014年には「消滅可能性都市」※に指定されるなど、人口減少の大きな課題を抱えています。課題解決へと大きく舵を切り、地域おこし協力隊を活用した移住促進施策へと踏み出した、丸森町。地域おこし協力隊制度の導入に尽力した安達さんと、現在協力隊のサポートに奔走する大古田さんに、お話をうかがいました。

※人口減少によって存続が困難になると予測されている自治体 - 丸森町

-

- 日本一の公民館が目指す、住民が主役の地域づくり

- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙

「公民館」という場所に対して、どんなイメージを持っていますか?

あまり馴染みがない方もいれば、よく利用するという方もいるでしょう。本来、公民館とは、地域住民にとっての学習拠点であり、交流の場としての役割を果たす場所。

公民館本来のあり方に立ち帰り、住民とともに歩む地域づくりをおこなうのが、宮城県白石市の斎川公民館です。取り組みが評価され、全国に14,281館※ある公民館の中から、文部科学省の第72回優良公民館表彰で「最優秀公民館」を受賞しました。

※平成30年度社会教育調査より

公民館で活動の中心となり奔走する、斎川まちづくり協議会会長の畑中さん、事務長の佐藤さん、白石市役所の佐々木さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 日本一の真狩ゆり根を100年続くものに。小さな村の大きな挑戦

- 文:高橋 さやか 写真:髙橋 洋平

羊蹄山の麓にある小さな村、真狩。肥沃な大地と清らかな水に恵まれた地の利を生かし、農業が盛んな村です。なかでも名実ともに日本一を誇るのが「ゆり根」。収穫まで6年もの歳月を要し、大切に育てられます。真狩村を支えてきたゆり根生産のはじまりと、未来に続く物語。ゆり根農家の田村豊和さん、長船寛さん、武田竜太さんと、真狩村産業課長の酒井さんにお話を伺いました。 - 真狩村

-

- 子どもの豊かな発想が育むニセコらしいまちづくり

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

ニセコが人々を魅了するのは雄大な自然だけではありません。

自然の美しさを楽しむグリーンシーズン、パウダースノーと戯れるウィンターシーズン。国内外から訪れる多くの人々の心を掴むニセコ町を支えてきたのは、町民ひとりひとりの行政参加でした。 - ニセコ町

-

- 誰もが輝く村、猿払へ。地元愛を胸に挑み続ける地方公務員マーケター

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

ホタテ漁が盛んに行われる海と、酪農地の緑に囲まれた最北の村、猿払。ここには現在2,675人の村民が住んでいます。

「誰もが輝ける場所がある」

村民が輝く場所を守り、広げるため、猿払村役場は旗を上げ続けています。

この村で生まれ育ち、大好きな村のために挑戦を続ける一人の職員がいます。企画政策課の新家拓朗さん。猿払への愛と、活動に込められた想いを伺います。 - 猿払村

-

- 赤ちゃん誕生の感謝を形に。「町の資源」が羽幌の未来につながる

- 文:三川璃子 写真:原田 啓介

生まれたばかりの赤ちゃんは、1日の大半を抱っこと「布団」で過ごします。それだけに赤ちゃんにとって、布団は大事なもの。

「羽幌に産まれて来てくれてありがとう」

そんな想いを形に、羽幌町では新生児に焼尻サフォークのめん羊布団をプレゼントする事業を行っています。かつては、産業廃棄物として捨てられていた焼尻サフォークの羊毛。この羊毛が、赤ちゃんも安心して使える町の資源になるまでには数々の試行錯誤が必要でした。

羽幌の子どもたちの未来を考え、資源を守り続けている緬羊工房の本間範子さんからお話を伺いました。 - 羽幌町

-

- 最北のイチゴの産地へ。新たな産業の歴史がはじまる

- 文:立花実咲 写真:原田啓介

日本全体の課題、人口減少。その減少速度は、地域によって違います。猿払村はホタテの稚貝放流事業によって雇用が安定し、人口の減り方はゆるやかになっています。 - 猿払村

-

- 獲り尽くして消えたホタテ。どん底から日本一の漁獲量を誇る村への復活劇

- 文:立花実咲 写真:原田啓介

「人間は神々と力を競うべきでない 人間は自然の摂理に従うべきだ」

この言葉は、オホーツク海をのぞめる道路沿いに建てられた「いさりの碑」に、刻まれています。 - 猿払村

-

- 33年の歩みを未来へつなぐ 持続可能な町に向けた東京理科大学と長万部の挑戦

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

海もある。山もある。あたたかい人たちがいる。

渡島半島内浦湾に位置する長万部町。

札幌と函館の中間にあるこの町は、古くから交通の要衝として栄えてきました。「自然豊かな環境で人間性を育む教育を」と願った東京理科大学(以下、理科大)がこの地にキャンパスを構えたのは、1987年のこと。33年にわたる大学と町とのつながりは今、町の未来づくりへと歩みを進めています。 - 長万部町

-

- コミュニケーションを育むのは1冊の本から 家族をつなぐブックスタート

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

読書離れが叫ばれて久しい中、「読書のまち」としての取組みを20年以上つづけてきた恵庭市。全国にさきがけて導入したブックスタートをはじめ、小中学校への図書館司書配置、まちじゅう図書館など、独自の施策をうちだしてきました。

お話をうかがったのは、ご自身のお子さんがブックスタートの一期生という、恵庭市教育委員会教育部読書推進課課長の黒氏優子さんです。 - 恵庭市

-

- 市民の情熱にまちが動いた 花を素材につくりあげた時が経っても美しいまち

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

「花のまち」として、全国的に知られる恵庭市。「恵まれた庭」という地名にふさわしく、花と緑で彩られたまちは、市民が中心となり長い時間をかけてつくられてきました。

人の手がかかる花は、景観を美しくするだけでなく、関わる人の間にコミュニケーションを生み、まちを息づかせてきたのです。 - 恵庭市

事業者の想い

-

- 自由なチーズで驚きと感動を。ニセコチーズ工房の果てなき探求

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

柔らかくふわふわの食感が楽しめるさけるチーズに、爽やかな風味のブルーチーズ。今までの概念を覆す、驚きのチーズを生み出しているのがニセコチーズ工房です。

「新しさ」と「おいしさ」の両方を追求したチーズは、国内に留まらず、世界でも高い評価を受けています。

「固定概念にとらわれない」チーズ作りについて、代表取締役の近藤裕志さんにお話をうかがいました。 - ニセコ町

-

- 北海道の恵みに時の魔法を。馬追蒸溜所がつくる“世界にひとつだけ”のウイスキー

- 文:三川璃子 写真:小林大起

北海道中標津町で育まれたモルトを100%使用したウイスキー。この希少なジャパニーズウイスキーを手がけているのが、北海道長沼町にある馬追蒸溜所です。

馬追蒸溜所は、2006年に創業した“日本一小さいワイナリー”を前身に、2022年に醸造・蒸溜所としてリニューアルオープンしました。土地の恵みを生かすウイスキーづくりについて、製造責任者の花岡昌季さんと取締役の池岡優介さんにお話をうかがいました。 - 中標津町

-

- 牛が全ての原点。竹下牧場が拓く酪農家の可能性

- 執筆:三川璃子 写真:大竹駿二

「牛と、新しい関係を。」ーー北海道屈指の酪農地域・中標津(なかしべつ)町で酪農を営む竹下牧場がかかげるキャッチコピーです。竹下牧場では、牛とともに生きる酪農家だからこそ知る“牛の素晴らしさ”を伝えるため、酪農の枠にとどまらず「牛と人をつなぐ」活動をおこなっています。竹下牧場2代目・竹下耕介さんの妻である邦枝さんにお話をうかがいました。 - 中標津町

-

- 豊かな日常と幸せを。地域の食を支える中標津地方魚菜

- 文:三川璃子 写真:大竹駿二

地域の豊かな食を支える台所に──。根室・釧路・羅臼・標津など、北海道東部の漁港に高アクセスな中標津町。酪農が盛んなこの町で、新鮮な魚や野菜、果物を届けようと、公設地方卸売市場が開設されたのは、1975年のことでした。

2011年に民営化された後も地域の食を支えているのが、中標津地方魚菜株式会社です。専務取締役の久本岳徹さんに、これまでの歩みをうかがいました。 - 中標津町

-

- 命の幸せを願い育む“豚にも人にもやさしい”ルスツ羊蹄ぶた

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

ひとくち噛んだ瞬間、口の中に広がるジューシーな味わい。「こんなに柔らかく甘い豚肉があるんだ!」と思わず口元がほころぶ、ルスツ羊蹄ぶたのおいしさの秘密は「豚にやさしい」クリーンな環境にあります。

「安心安全」と言葉で表すのは簡単ですが、実現し継続するのは難しいもの。社員全員で「豚にも人にもやさしい」農場づくりに取り組んできたルスツ羊蹄ファーム株式会社の歩みについて、事業本部 事業部長の力石(ちからいし)明さんにうかがいました。 - 留寿都村

-

- 森の香りで人と自然をつなぐ。HIKOBAYUが届ける「今、ここ」にある豊かさ

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

木々の間から漏れる陽の光を浴び、土や緑の勾いを嗅ぐ。澄んだ空気に思わず呼吸が深くなるーーそんな森の中の体験を「香り」を通して届けているのが、クラフトアロマブランドHIKOBAYU(ヒコバユ)です。「森と人をリンクする」を合言葉に、北海道ニセコ産トドマツの精油を軸にしたアロマオイルの製造を行っています。

製品への想いとこれまでの歩みについて、代表・澤田佳代子さんにうかがいました。 - ニセコ町

-

- 変わり種商品とSNSで伝統の白石温麺に新風をおくる、革新のはたけなか製麺

- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

400年の歴史を持つ、白石温麺(うーめん)の産地として知られる宮城県白石市。明治23年(1890年)創業の株式会社はたけなか製麺は、伝統を守りながらも、時代の変化を敏感にとらえ、独創的な商品で市場を切り開いています。

広報・食の安心安全にたずさわる執行役員の佐藤祐二さんに、はたけなか製麺のこれまでの歩みと、変化する消費者ニーズに合わせた商品開発について、うかがいました。 - 白石市

-

- 職人のひと玉を輝く逸品に。高橋農園が磨き届けるニセコメロン

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

晴れの日も雨の日も、目をかけ手をかけ育て上げる農作物。そのおいしさを直接伝え届けることで、持続可能な農業に挑んでいるのが、北海道ニセコ町にある高橋農園です。

「作る」と「伝える」。その両方を大切にしながら歩んできたという試行錯誤の道のりと、農業への思いについて、代表の髙橋悠太さんにうかがいました。 - ニセコ町

-

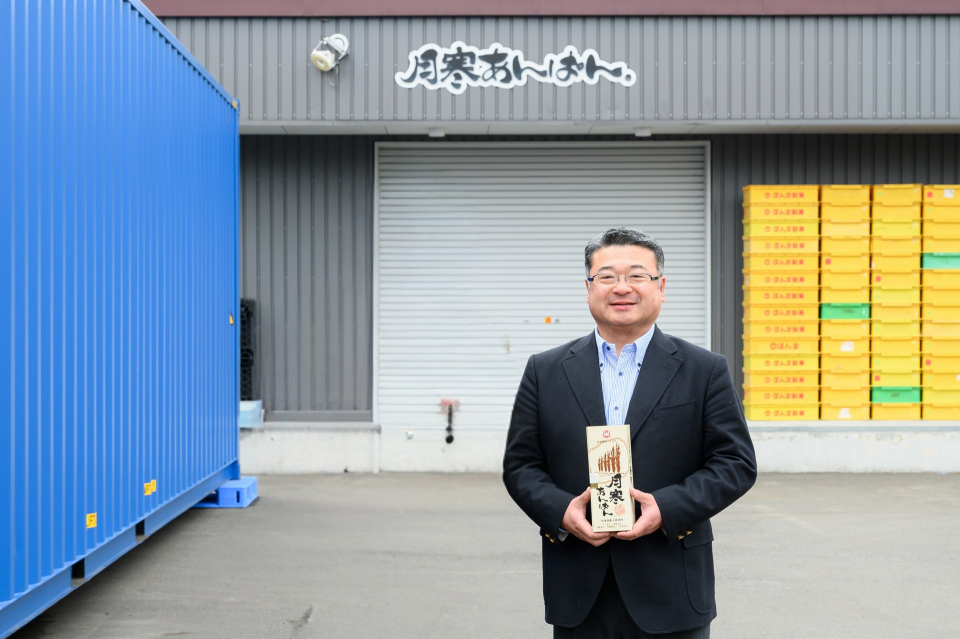

- 伝統と挑戦で次世代に繋ぐ。まっすぐで正直な月寒あんぱん

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

約120年の歴史をもつ、北海道の銘菓「月寒(つきさむ)あんぱん」。おまんじゅうのような見た目と食感が特徴的な、唯一無二の「あんぱん」です。

1日の製造個数は1万5,000個、繁忙期には3万5,000個にものぼり、近年では『ゴールデンカムイ』とのコラボレーションも注目を集めています。 - 恵庭市

-

- おいしさとワクワクを原動力にして。ファームこでらが彩る笑顔の食卓

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

「楽しそう、面白そう、ワクワクすることをやりたい」ーー北海道・恵庭市で、おいしさにこだわったユニークな野菜や加工品を作っている農園があります。

パプリカのように赤くて大きく、甘い「甘熟(かんじゅく)ピーマン」や、かぼちゃの種を香ばしく煎った「かぼナッツ」など、思わず手に取ってしまうネーミングと見た目。

生産しているのは、元設計士と、結婚を機に農業を始めた夫婦で営む「ファームこでら」です。

「うちは2人でひとつなんです」と語る小寺沙織さんに、夫婦で歩んできた試行錯誤の道のりと、農業への想いをうかがいました。 - 恵庭市

-

- 酪農王国から極上の味わいを。スノーロイヤルアイスクリームと雪印の軌跡

- 文:三川璃子 写真:飯塚諒

昭和天皇・皇后両陛下に献上されたアイスクリーム「スノーロイヤル」をご存知ですか?

北海道の雪のように真っ白で、ふわっとした口溶け。まるで生クリームを食べているかのように濃厚ながら、どこか懐かしさを感じる味わいです。

1968年(昭和43年)の誕生以来、永きにわたって愛される「スノーロイヤル」と、株式会社雪印パーラーのあゆみについて、常務取締役の熊谷秀樹さんにお話をうかがいました。 - 羽幌町

-

- 誰もが笑顔になる食を。ニセコフードコミッションが貫く安心とおいしさへの使命

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

生きるために欠かせない「食」。どんな人でも安心しておいしく食べられるものが、毎日の食卓にのぼってほしい。そんな想いでニセコのお米や、お米を使った加工品を届けているのが、ニセコフードコミッション企業組合の理事長、齋藤行哉さんです。

「誰もが“おいしい“と思えるものを作るのが目標」という齋藤さんの歩みと、製品への想いをうかがいました。 - ニセコ町

-

- 「白石温麺を次の100年に」白石興産が地域とともに紡ぐ共創の新章

- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

蔵王連峰を背に佇む宮城県白石市。この街で約400年にわたり市民のソウルフードとして受け継がれてきたのが「白石温麺(うーめん)」です。

温麺製造の老舗・白石興産は、138年にわたる歴史の中で幾多の困難を乗り越え、新たな挑戦に臨んでいます。民事再生から現在までの軌跡と、地域全体で白石温麺を盛り上げる取り組みについて、白石興産株式会社営業部部長・佐藤雅宏さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 父から娘へ渡すバトン。マリナシーフーズが羽幌の未来につなぐ海の宝石

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

ピチピチと元気に動く大量の鮭。午前7時、北海道・天塩(てしお)町で水揚げされた鮭は、次々とタンクに積まれていきます。取材でうかがった9月下旬は鮭漁のピークシーズンです。 - 羽幌町

-

- 自然の恩恵に生かされて。白井養蜂園が届ける「ありのまま」のはちみつ

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

ミツバチが集めた花の蜜から作られるはちみつ。なかでも非加熱・無添加の「純粋はちみつ」は"採集したまま"の味わいが特徴です。

花の種類や産地によって味や風味が変わる「純粋はちみつ」を北海道三笠市で生産しているのが、株式会社白井養蜂園です。養蜂への想いとこれまでの歩みについて、代表の白井隆史さんにうかがいました。 - 三笠市

-

- ピックファーム大山が手がける、人にも豚にもやさしいミルキーポーク

- 文:三川璃子 写真:小林大起

「家族が安心して食べられるものを」ーー配合飼料を使わず、オリジナルの飼料で育てられる、北海道中標津町・ピックファーム大山のミルキーポーク。

焼くとふんわりバターの香りが立ちのぼり、やさしい甘さと濃厚な脂身が特徴です。秘密は酪農のまち・中標津の乳業メーカーから出る副産物を使用した飼料にあります。

家族とともに歩んできたピックファーム大山の道のりを、代表の大山陽介さんと妻の大山久美さんにうかがいました。 - 中標津町

-

- 感動をカタチに。ラ・レトリなかしべつがつくる、生乳が生きる“本物”の味

- 文:三川璃子 写真:小林大起

まるで生クリームを飲んでいるかのようなリッチな舌触り。濃厚なのに後味はさっぱり。生乳本来のおいしさが生きた「のむヨーグルト」を手がけるのは、中標津町にあるラ・レトリなかしべつです。

ラ・レトリ(La Laiterie)とは、フランス語で「乳製品をつくる工場・お店」という意味。店名をあらわすように、サイロの形をした赤い屋根のお店は中標津空港から車で5分ほどの場所にあります。 - 中標津町

-

- 花とまちとともに。サンガーデンが創る喜びの庭

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

冬の厳しい寒さを乗り越え、春の訪れを告げる花。

季節のめぐりを伝える花々とともに歩んできたのが、恵庭市で花苗生産・販売を行う株式会社サンガーデンです。「恵まれた庭」を体現する地でいち早く花の栽培をはじめ、現在では全道一の生産規模を誇ります。

小さな種から始まったサンガーデン60年の歴史と挑戦について、専務取締役の山口展正(のぶまさ)さん、ガーデンショップ店長の藤井香代子さんにお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- 佐々木こけし工房が未来へとつなぐ、白石伝統の新型こけし

- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

「新型こけし」を知っていますか?

「伝統こけし」「創作こけし」「新型こけし」の3つに分類されるこけし。新型こけしは昭和20年代に宮城県白石市で誕生し、「量産可能で市場性のあるもの」と定義されています。分業による製作が可能で、猫や犬、ご当地キャラクターなど自由なデザインで量産できるのが特徴です。

かつて宮城県白石市には70軒以上の新型こけし工房が存在しましたが、東日本大震災によりその多くが廃業。現在、唯一の工房として新型こけしを製作する、佐々木こけし工房の佐々木功さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 酪農のまち中標津が挑んだ、“おなかにやさしい”A2ミルク誕生の物語

- 文:三川璃子 写真:小林大起

A2ミルクを知っていますか?

A2ミルクとは、A2型のβカゼイン(タンパク質の一種)を含む牛乳のこと。消化しやすくおなかがゴロゴロしにくい牛乳で、近年注目が高まっています。

酪農が盛んな北海道・中標津町で、国内初となるA2ミルクの生産に挑んだのが株式会社ナガホロの永谷 芳晴さんです。地元の酪農家やJA中標津の協力によって誕生した、中標津ブランドのA2ミルク「なかしべつ牛乳プレミアム NA2 MILK」が生まれるまでの歩みをたどります。 - 中標津町

-

- 優れた目利きと技術で最高の味に。片桐水産が引き出す雄武のおいしさ

- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平

シンプルであるほど、技術が問われる。海産物のおいしさを最大限に引き出す水産加工業の仕事には、目利きの力とスピード感のある加工技術がもとめられます。

海の幸が豊富な雄武町でも、指折りと言われる水産加工会社「片桐水産」。おいしさの秘密とこれまでのあゆみについて、片桐水産株式会社 代表取締役の片桐尚志さんにお話をうかがいました。 - 雄武町

-

- 海とともに生き、恵みを届ける。雄武漁業協同組合60年の歩み

- 文:髙橋さやか 写真:髙橋洋平

オホーツク海沿岸のまち・雄武町。毎年1月下旬から3月下旬にかけて接岸する流氷によって、雄武海域はミネラルたっぷりの漁場となります。ホタテ貝をはじめ、ブランド鮭の「雄宝」や毛ガニ、利尻コンブやウニなど。豊富な海の幸が水揚げされます。

時に自然の脅威にさらされる海の世界。雄武の漁師たちが安定した漁業を営むため組成された、雄武漁業協同組合の歩みとこれからについて、代表理事組合長の長谷川一夫さんと、流通加工部 工場長の舘山健一さんにお話をうかがいました。 - 雄武町

-

- 幸せを集めて広げて。ルスツリゾートが描く「村と一緒にbe Happy!」な未来

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

北海道一の規模を誇るオールシーズンリゾート「ルスツリゾート」。約820ヘクタールの敷地にはスキー場と遊園地をはじめ、ゴルフ場、宿泊施設などが揃い、1981年の開園以来多くの人々を魅了する唯一無二の高原リゾートです。

ルスツリゾートがあるのは、約2,000人が住む留寿都村。この小さな村からなぜ「道内最大級」のリゾートが生まれたのでしょうか?加森観光(株)ルスツリゾート取締役総支配人の山下幸一さんに、これまでの歩みとルスツリゾートへの想いをうかがいました。 - 留寿都村

-

- 信じた道を切り拓く。日本初・一季成りイチゴの通年栽培を中標津で

- 文:三川璃子 写真:小林大起

不可能を可能にした先に道は開かれる。ー年に一度しか収穫できない「一季成りイチゴ※」の通年栽培を北海道・中標津町で実現させた人がいます。株式会社シンクリッチ専務取締役の川上理世さんです。

一季成りイチゴの通年栽培は日本国内でも初。「無理だと思われることに挑んでこそ、勝機があると思った」と語る川上さん。これまで誰も成し遂げなかった挑戦の道のりをうかがいます。

※一季成りイチゴとは冬から春に実がなり、その後は実を付けないイチゴのこと。四季成りといって夏や秋にも実を付ける品種もある。 - 中標津町

-

- ルピシアブルワリーが創る「ニセコに根ざす」クラフトビール

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

「ビールには人と人との距離を縮める力がある」ーー世界のお茶専門店として知られるルピシアは、2020年ニセコでLUPICIA BREWERY(ルピシアブルワリー)を立ち上げました。なぜお茶のルピシアがビールを?

醸造家の良知博昭(らちひろあき)さんに、ブルワリー立ち上げの背景と商品への想いをうかがいました。 - ニセコ町

-

- 父の背中を追いかけて。梅月が守る懐かしい「羽幌の味」

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

小さい頃から慣れ親しんだ地元の味。昔から変わらない、あなたの思い出の味はありますか?

オロロンラインに面した羽幌町「御菓子司(有) 梅月」は、大正12年から受け継がれる老舗菓子店です。

お店に入ると、店主の小原健嘉さんと常連のお客さんが楽しそうに話していました。 - 羽幌町

-

- 一筋のチャンスを手繰りよせて。ナカガワ工業が紡ぐ宝の物語

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

「北国生まれのヒーター」の開発から製造、販売までを一貫して行う恵庭市のナカガワ工業。1991年(平成3年)の創業以来、“恵庭産”と“手づくり”にこだわったものづくりをしています。

窓際に置いて冷気を防ぐ「マルチヒーター」をはじめ、足元用ヒーター「aciri(アシリ)」、トイレ用ヒーター「icoro(イコロ)」に加え、オルゴール・万華鏡の製造、販売も手がけています。

一見、関連性のみえないラインナップですが、そこには暗夜から一筋の希望を見出してきた、ナカガワ工業の歴史が詰まっていました。

代表取締役の中川富雄さん、常務取締役の中川慎一さんに、これまでの歩みと製品への想いをうかがいました。 - 恵庭市

-

- 伝統の仙台味噌・醤油を次代へ。白石で醸す森昭の物語

- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

家庭料理と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?

「味噌汁」や「煮物」といった家庭料理の風味を引き立て、日本の食生活に深く根ざす味噌や醤油。その味わいと香りは心地よい懐かしさを感じさせます。

宮城県白石市に根を下ろす有限会社森昭(もりしょう)は、昭和9年創業の味噌・醤油製造業者。その中心に立つ4代目社長の森建人さんは、情熱をもって地域の伝統と革新を結びつけています。

地域に根ざした事業の継続と発展にかける森さんの思いと、あまたの困難とともに歩んできた森昭の旅路についてうかがいました。 - 白石市

-

- 白石の実りをおもしろく。一般社団法人みのりが育む地域の希望

- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹

2017年5月。蔵王連峰の麓、豊かな自然と歴史に抱かれた宮城県白石市に、一つの希望が芽生えました。「一般社団法人みのり」の誕生です。白石出身の有志が中心となり、レストラン運営事業「みのりキッチン」、食品加工事業「みのりファクトリー」、食品・水質検査事業「みのりラボ」の3事業を営んでいます。

ミッションは、地域の6次産業に貢献し、4方良しの幸せな関係をつくる。

白石に根ざし挑戦を続ける、一般社団法人みのり理事の遠藤尚子さんと「みのりキッチン」シェフであり社員の佐藤直人さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 三笠に根付き60年。中村鮮魚店から生まれる出会いの環

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

「帰ってきたよ」とホッとする。「また帰ってこよう」と力が湧いてくる。生まれ育った土地には、特別な空気が流れています。

かつて炭鉱まちとして栄えた地、三笠。まちは時代のうねりで変化を余儀なくされましたが、中村鮮魚店は60年間変わらずに、三笠で商店を営んでいます。

地域の声に応えながら歩んできた、中村鮮魚店の物語。3代目代表の中村剛さんにお話をうかがいました。 - 三笠市

-

- 愛犬との記憶をそばに。PAPIPUPE-POOがかたどる想いのかけら

- 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

犬は大切な家族。愛くるしいその姿は人々の心をときほぐし、喜びや楽しみをわかち合うかけがえのない存在です。三笠市で犬をモチーフにしたグッズを製作するPAPIPUPE-POO(パピプペプー)は、愛犬に接するようにひとつ一つの作品を大切に送り出しています。きめ細かな職人技で作品を生み出す、代表の斉藤和久さんにお話をうかがいました。 - 三笠市

-

- 命をいただくからこそ、不自由な思いはさせない。鈴木畜産が手塩にかける石川はちみつ牛

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

阿武隈高地に連なる山間地の雄大な自然に囲まれた福島県石川町。

山あいに位置する鈴木畜産では、石川町産のハチミツや自家配合飼料を与えられた牛たちがのびのびと育てられています。「石川はちみつ牛」として人々を魅了する牛肉は、肉質が甘くコクのある脂が特徴です。

「命をいただくからこそ、牛たちに不自由な思いはさせない」という強い信念を持ち、日々牛に向き合う鈴木畜産。生まれも育ちも石川町という3代目社長の鈴木智巳さんと、妻の佳子さんをたずねました。 - 石川町

-

- カムイワッカをお守りに。ジャパンミネラルが届ける羊蹄の麗しき水

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

豊かな水資源に恵まれている北海道。中でも「蝦夷(えぞ)富士」と呼ばれる羊蹄山周辺は、国内を代表する名水の産地です。

羊蹄山麓の湧水を原水に、長期保存可能なミネラルウォーター「カムイワッカ麗水」を製造している、株式会社ジャパンミネラル。羊蹄山の恵みを守り届けてきた37年にわたる歴史と、製品への想いをうかがいました。 - 真狩村

-

- そばにある幸せをつめこんで。eff eff(エフエフ)が受け継ぐ等身大のおいしさ

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

日常は、手足を動かし、積み重ねた行動の上にある。ニセコの山麓で暮らしながら事業を営むeff eff(エフエフ)は、本場ドイツの伝統的な製法で、食卓にのぼるハムやソーセージを届けています。

家族の歴史とともに歩んできたeff effの物語。代表の佐々木泰平さんにお話をうかがいました。 - ニセコ町

-

- 人と自然の共存から健やかな暮らしの循環を。想いもつつむミツロウラップ

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

洗って繰り返し使え、環境に優しいミツロウラップ。マメムギモリノナカ代表の山下久美さんは、自然豊かな宮城県丸森町で、地域資源を活用した「ミツロウラップ tsu tsu mi」の製造販売と魅力の発信を行っています。

リラクゼーションのセラピストを経て、2019年に丸森町に移住・開業した山下さん。「人と自然が共存し、健やかに暮らしていくこと」を軸に歩む、山下さんの想いとこれまでの道のりをうかがいました。 - 丸森町

-

- それでもこの地で生きていく。カネフク浜形水産が残す出逢いの軌跡

- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子

長万部の夏の風物詩といえば、毛がに漁。噴火湾で獲れる毛がには、町の主要産業を支える名物のひとつです。

かつて交通の要衝として栄えていた長万部の歴史とともに歩んできたという、カネフク浜形水産。時代の波に乗り、ときにのまれながらも前進し続けてきた、その軌跡をたどります。 - 長万部町

-

- 北の大地から感動体験を。サッポロビール北海道工場がつなぐ開拓の精神

- 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

北海道といえば、サッポロビール。北海道限定商品のサッポロ クラシックは、北海道の爽やかな空気を彷彿とさせる、爽快な飲みごこちでファンに愛され続けています。

創業の地・北海道で開拓の精神を受け継ぎビールを製造する、サッポロビール北海道工場。工場長の日比野 卓也さんに、サッポロ クラシックが支持される理由と北海道工場の歩みについて、お話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- 家族が手を取り合って守る。まるや渋谷水産がつなぐ羽幌の味

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

日本海を左に見ながら真っ直ぐ。石狩から稚内をつなぐオロロンライン。羽幌町に入ってすぐ、この道路沿いにひときわ車やライダーたちが停まっているお店があります。「北のにしん屋」(まるや渋谷水産)です。

羽幌産の魚を中心に各地で獲れる厳選された鮮魚が並ぶお店。市場の隣には、海鮮丼が食べられる食堂もあります。 - 羽幌町

-

- マチへの愛を力に変えて。橋詰産業が届ける雄武の宝

- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平

海、山、川、ゆたかな自然に囲まれた雄武町。豊富な海の宝と山の宝が自慢です。雄武の地域資源を生かした「昆布うどん」や「韃靼そばコロッケ」などの特産品を開発し、道内外に届けている橋詰産業株式会社。町を愛し、魅力を届けようと奔走する、橋詰産業株式会社 代表取締役の橋詰啓史さんに、地域への思いとこれまでの歩みをうかがいました。 - 雄武町

-

- 酒造りも幼児教育も毎日が勝負 蔵王酒造が育む盃をうるおす酒

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

宮城県白石市で1873(明治6)年に創業した老舗酒蔵「蔵王酒造」。地元で契約栽培された酒造好適米や蔵王連峰の伏流水、冬の蔵王颪(おろし)の寒風という自然の恵みを活かした酒造りを行っています。150年の歴史の中で生まれた「蔵王」や若手蔵人を中心に作り上げた「K(こころ)シリーズ」など、伝統と革新を両立させた酒造りが特徴です。

5代目の渡邊毅一郎さんは保育士だったという異色の経歴の持ち主。蔵王酒造の取り組みや目指す未来について話をうかがいました。 - 白石市

-

- 出会いとひらめきをつなげる。重原商店が切り拓く、水産業界の新たな道

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

甘えびやにしん、タコなどが獲れる海鮮の宝庫・羽幌町で、水産加工と仲卸を営む重原商店。3代目代表の重原伸昭さんは、商品開発や海鮮の自動販売機の導入など、常識にとらわれない新たな発想で、挑戦の輪を広げています。

「いろんな苦労もあるけど、めぐり会った人たちと交わりながら楽しくやっていきたい」と、笑顔で語る事業の背景には、出会いや仲間を大切にする重原さんの想いがありました。 - 羽幌町

-

- 陽はまた昇る。オホーツク温泉 ホテル日の出岬 再生の物語

- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平

どんなに暗く長くとも明けない夜はない。必ず朝はおとずれ、太陽は私たちに希望の光をそそぎます。雄武町の岬にたたずむ「オホーツク温泉 ホテル日の出岬」。オーシャンビューの客室と温泉が自慢のホテルは、道内外から訪れる旅人の疲れを癒す場所です。

美しい日の出を臨むホテルで出会ったのは、起死回生の物語。再生の立役者となった支配人工藤 雅行さんにお話をうかがいました。 - 雄武町

-

- 白石に根ざし愛される卵を。竹鶏ファームが広げるありがとうの“わ”

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

東京から東北新幹線で約2時間の宮城蔵王の玄関口、宮城県白石市。

竹鶏ファームは、この地で昭和40年に創業し、4代にわたり養鶏を手がけています。竹炭をフル活用した独自の飼育法で育てた鶏が生む「竹鶏たまご」は、クセがなく優しい味わい。鶏卵をはじめ、スイーツなどの加工品も生産しています。

地元に愛される養鶏場を目指し、奮闘する4代目社長の志村竜生さんに話をうかがいました。 - 白石市

-

- 燻製の可能性を信じて。KEMUMAKI・KUNがつくる喜びの物語

- 文:本間幸乃 写真:斉藤玲子

まっすぐだと思っていた道の先に、思いがけず分岐点が現れることがあります。

たとえば、組織の中に居続けるのか、独立するのか。分岐点の前で自問自答を繰り返し、すすむ道を決めたあとは足を進めるしかありません。

「燻製キッチンKEMUMAKI・KUN」代表の外山孝さんは、長年勤めた洋菓子店から燻製店店主へと転身した、異例の経歴の持ち主です。「組織からの独立」というだけでも大きな変化であるはず。なのになぜ、積み重ねてきた洋菓子とは異なる道を選んだのでしょうか?外山さんが至った独立という道への物語をひもときます。 - 恵庭市

-

- 野生生物との共存を次世代へ。オホーツクの村が守る自然資産

- 文:三川璃子 写真:小林大起

オホーツク海を望む止別川(ヤムベツガワ)の河口近く、森林に囲まれた場所に位置する「オホーツクの村」。ここは「小清水の美しい自然を守りたい」という思いから、「小清水自然と語る会」によって1978年に開かれた自然豊かな森林地帯です。

地図を頼りに道を進むと、草木が茂る細道が見えます。ここがオホーツクの村への入口。何か異世界に誘われるような感覚です。 - 小清水町

-

- 最北のうるち米で、幸せの輪を広げる。みなくるファームが紡ぐ想い

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

羽幌町は、うるち米が育つ北限の地。日本海の潮風に耐えながら力強く育つ羽幌のお米は、米の食味ランキングで最高ランクの「特A」をとるほどの品質の高さ。「米をおかずに米が食べられる」と言われるくらいです。

そんな羽幌のお米に出会ったことをきっかけに、自衛隊から農家へ転身し、米作りに勤しむ人がいます。農事組合法人みなくるファーム次期代表の本間友教さんです。「美味しい輪が大きくなれば、幸せも広がる」ーー羽幌のお米を守る物語がありました。 - 羽幌町

-

- 描いた地図の上を歩んでゆく。2 Beans Coffeeが三笠に照らす光

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

光のあるところに、人は集う。「やらない後悔より、やった後悔を」と、若き才能が北海道三笠から開花しています。

炭鉱で栄えていた面影が残るこのまちでは、かつて6万人が暮らしていました。最盛期と比べると、人が集う場はぐんと減ってしまいましたが、三笠市を拠点にコーヒーを通じて憩いの場づくりをしている若者がいます。22歳という若さでカフェ「2 Beans Coffee(ツービーンズコーヒー)」を立ち上げた、上西歩夢さんです。現在は店舗からキッチンカーへ転向し、活動の幅を広げています。変化を恐れずに突き進む上西さんの根っこには、どんな思いが宿っているのでしょうか。 - 三笠市

-

- 「お菓子でみんなを幸せに」猫神様の丸森で栄泉堂が生みだすおいしい笑顔

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

宮城県の最南端に位置する丸森町。

清流・阿武隈川や里山の風景から、豊かな自然と文化を感じられる穏やかな町です。

この町で1893年から続く老舗菓子店「栄泉堂」。地域で古くから親しまれてきた「猫神様」をモチーフにしたどら焼など、ユニークな商品を開発しています。「丸森に根ざしたお菓子で、地域に貢献したい」という、5代目の池田洋平さんにお話をうかがいました。 - 丸森町

-

- 韃靼そばで地域再生。神門が築く持続可能な産業のあり方

- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平

「夢はあるかい?」ーーそう訊ねられた時、堂々と胸をはって夢を語れる大人はどのくらいいるでしょう。株式会社神門の石井弘道社長は、「韃靼(だったん)そばで地域を再生し、持続可能な産業を築く」という、大きな夢に向かって目を輝かせながら挑んでいます。

人口減少、耕作放棄地の増加。北海道の多くの地域が抱える課題は、山野の資源が豊かな雄武町も同じです。変わりゆく故郷の姿に、石井社長は立ち上がり、雄武町に新たな特産品を生み出しています。 - 雄武町

-

- 余白を残し、次の時代へ。600年の時の音ひびく湯主一條

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

宮城県白石市の鎌先温泉で600年以上の歴史を誇る老舗の高級旅館。

鎌先温泉郷で最も歴史が古く、大正時代から昭和初期の建築様式を色濃く残す木造本館は、国指定の登録有形文化財にも登録されています。都会の喧騒を忘れることのできる、自然に囲まれた空間はまるでタイムスリップしたような錯覚に。1428年に開湯してから約600年、この地で綿々と歴史を紡いできた、一條家20代目・一條一平さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 伝統の白石温麺に驚きと楽しさを。老舗企業が拡げるソウルフードの可能性|きちみ製麺

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

「白石温麺(うーめん)」

その名を聞いて懐かしく思い出す方もいれば、はじめて耳にする方もいるかもしれません。

白石温麺は素麺の一種で、蔵王連峰のふもとにある宮城県白石市で生産される特産品です。

明治時代から、白石の地で温麺の歴史と伝統を支えてきたのが「きちみ製麺」です。SNSを駆使し、温麺のファンづくりやコラボ企画などに挑み続ける、株式会社きちみ製麺・営業部長の木村敦さんに話をうかがいました。 - 白石市

-

- 漁師を守る、新しい漁業を。猿払・鮭鱒の果てなき航海

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

北海道の秋の味覚といえば、鮭。最北の村・猿払でも、毎年たくさんの鮭が遡上します。

この地で約60年にわたって水産業を営んできた鮭鱒(けいそん)株式会社。鮭と鱒をはじめとする漁をはじめ、寒風干しや鮭とばなどの加工まで手がけています。3代目として鮭鱒を引っ張るのは、「祖父の顔を潰したくない」と先代の想いを継いだ永井英俊さんです。

漁業関係者の冬の雇用をつくるため、新しい漁業のあり方を模索しています。 - 猿払村

-

- 三笠メロンで再びまちを潤す イオンアグリ創造の地域に根ざした農づくり

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

陽をたっぷり浴びて甘く熟したメロン。

北海道のメロンというと、夕張や富良野のメロンが有名ですが、三笠でも生産者のたゆまぬ努力によって、100年以上もの間メロンが大切に育てられてきました。三笠のメロンブランドの中でも、ジューシーな食感と甘みで人気がある「I.Kメロン」。しかしながら、この品種を栽培できる農家は、現在片手で数えられるほどとなっています。背景には、雇用機会の減少や後継者不足といった課題が。希少になったI.K種をはじめ、メロン栽培に取り組んでいるのが、イオンアグリ創造株式会社です。地域に根ざしたメロン栽培について、同社の北海道三笠農場で農場長を務める山貫 伸一郎さんにお話しをうかがいました。 - 三笠市

-

- シャルキュトリーアカイシがニセコから贈る、ひと切れの贅沢

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

焼く、煮る、蒸す。素材の持ち味を生かして調理されたお肉は、私たちの身体に欠かせない栄養の一部となって、いのちを繋いでくれます。

身近にあるお肉も、食肉加工を専門とする職人の手が加わると格別な一品に。ニセコにある「Charcuterie AKAISHI(シャルキュトリー アカイシ)」では、気候風土を生かし丹念な手作業で、生ハムやサラミ、ソーセージなどを製造しています。「食べる」という、人がいのちを繋ぐために欠かせないひとときを豊かにするため、ものづくりを追及する赤石泰洋さんを訪ねました。 - ニセコ町

-

- 「人間はハチと自然の通訳」丸森から届ける地域の恵み|石塚養蜂園

- 文:高木真矢子 写真:平塚実里

宮城県丸森町西部、阿武隈川が流れる峡谷沿いから、山道に入った小高い山上にある石塚養蜂園。季節ごとに花を咲かせる雑木林に囲まれたこの地に、ミツバチが集めた地域の花々の恵み「耕野のはちみつ」を届ける人がいます。千葉県出身の石塚武夫さん。1997年に丸森町に移住して起業し、20年以上養蜂を生業に暮らしています。

自然の中、ミツバチと人の「通訳」として、トチ、アカシア、リンゴ、そばなど常時8〜9種類のはちみつを手がけるほか、地域の取り組みにも積極的に関わる石塚さんに話をうかがいました。 - 丸森町

-

- 果物を通して人と人を繋ぐ。大野農園が創る革新的農業のカタチ

- 文:高木真矢子 写真:吉成美里

モデルから転身した社長を筆頭に、建築や不動産、飲食店、福祉・・異業種からのUターン、Iターンの多い「異色メンバーが集う会社」と聞いたら、どんなイメージを持つでしょう?

福島県石川町にある、大野農園株式会社はそんな個性的なメンバーが集まり、「新しい農業のカタチ」に取り組んでいます。

40年以上続く果樹園から、人と人をつなぐ架け橋として挑戦し続ける大野農園株式会社。「みんなでアイディアを出し合って新しい農業の形を作っていく」という社長の言葉に感銘を受け、大野農園に転職したという、営業販売ユニット・丹内悟士さんに話をうかがいました。 - 石川町

-

- ニセコ町産酒米100%の日本酒「蔵人衆」 未知の酒米作りから特産品として輝き磨かれるまで。

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

新たに開かれたまちの姿と、昔と変わらないままの豊かな自然が混在するニセコの風景は、訪れるたびに心を打たれます。ニセコの観光地から離れた、緑が茂る静かな場所。2004年、この地でニセコ町産酒米100%で造った日本酒「蔵人衆」が誕生しました。

2022年現在、「蔵人衆」の酒米を作るのは、ニセコ酒米生産部会に属する5名の生産者。1999年に町をあげて始まった酒米作りは、世代をこえて受け継がれています。 - ニセコ町

-

- 「匠」と賞美されるゆめぴりか米 三笠の風土を活かした富田農場の米づくり

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

豪雪地帯、北海道三笠市。一冬で降りしきる雪は屋根がきしむほど、どっさり積もる。やがて、雪は水となって田畑をうるおし、三笠の主力作物を支えています。富田農場ではその土地柄を活かして、お米やスイカ、メロンなど複数種の作物を栽培をしています。

特にお米においては、良質米として6年連続で表彰を受けるほど、毎年高く評価されているのです。三笠の風土に合わせた富田農場の米づくりとこだわりについて、4代目の富田 篤一さんにお話しをうかがいます。 - 三笠市

-

- おいしくてかっこいい。ベジタブルワークスが切り開く新しい農業のカタチ

- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平

壮麗にそびえる羊蹄山、その南麓に広がる真狩村。「カムイワッカ=神の水」とよばれる清らかな水と肥沃な大地に育まれたこの村で、土地の恵みを生かした野菜をつくり全国へと届ける農園があります。ベジタブルワークス株式会社。

特別栽培農産物を生産する農園としては、国内でも有数の規模をほこり、農地面積は東京ドーム約21個分。約60名のスタッフとともに新鮮でおいしい野菜を届ける、代表取締役の佐々木伸さんにお話をうかがいました。 - 真狩村

-

- 一期一会の精神を釜に込めて。いちえが贈る感動のひととき

- 文:本間 幸乃 編集:高橋 さやか 写真:斉藤 玲子

「その時集まった人、時間は一度きり。だから心を込めるんです」ーー人と人が顔を合わせ、ともに食事を楽しむ時間の尊さを実感する昨今。『旬のお料理と釜めしいちえ』は1997年の創業から変わらずに、「二度とないひとときを、究極のサービスでもてなす」ことを続けてきました。

食をとおして創り出される感動とは。株式会社いちえ北海道の進藤茂紀さん、宍倉康之さんにお話を伺いました。 - 恵庭市

-

- きっかけはプリキュア?ドーナツ茶屋ほんわかが届ける幸せの味

- 文:髙橋さやか 写真:髙橋洋平

人生、何が起こるかわからない。

子どもの頃に読みふけったマンガ、毎週楽しみに見たドラマ、親子で一緒に見た日曜日のアニメ。何気ないシーンやセリフに心揺さぶられ、その後の人生に大きな影響を受けることがあります。

恵庭市で「ドーナツ茶屋ほんわか」を営む小国英雄さんがお店をはじめたのは、意外なきっかけから。ふわんわりとやさしいドーナツには、秘められた物語がありました。 - 恵庭市

-

- 恵庭にナポリをつくり出す。チェルボの揺るぎない情熱の旅路

- 文:本間幸乃 取材・編集:高橋さやか 写真:斉藤玲子

旅の食事は特別です。「ここでしか食べられない味に出会いたい」と、勇気を出して、地元の人だけで賑わう店に飛び込んでみる。読めない外国語のメニューを指差し頼んで、ワクワクしながら待って。出てきた料理が、驚くほど美味しかったらーー。

「いつまでも忘れられない感動の味を届けたい」。『ピッツェリア エ トラットリアチェルボ (Pizzeria e Trattoria CERVO)』は、そんな想いから始まった南イタリア料理店です。「ナポリで食べた“あの味”をいつも目指しています」と語るのは、統括マネージャーの太田裕也さん。味も空間も「ナポリそのもの」を追求し続ける、チェルボの情熱の旅路をたどります。 - 恵庭市

-

- 噴火湾の味を食卓へ。マタツ水産が挑むおいしさへの飽くなき探求

- 文:高橋さやか 写真:髙橋洋平

「水産は不安定な仕事、だから商品力を上げていくことが大切なんです」。そう語るのは、長万部町にある株式会社マタツ水産取締役営業部長の東さん。1986年に鮮魚卸売業からスタートしたマタツ水産は、蒸しホタテやイクラなどの厳選した海産物を、日本国内にとどまらず海外にも届けています。 - 長万部町

-

- 親子二代で“真面目に一生懸命に”。日下食品が守り継ぐ味と想い

- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙

江戸時代に、伊達政宗の家臣・片倉小十郎景綱公の居城である、白石城の城下町として栄えた宮城県白石市。蔵王連峰のふもとに位置するこのまちは、堀割や水路、商家の蔵が点在し、城下町の趣を今に残しています。

白石市で戦後間もない時代に「日下屋」として創業し、現在は「町のおもち屋さん」として地元の人たちに愛されている有限会社日下食品。二代目としてさまざまな挑戦を続ける、日下清さんにお話をうかがいました。 - 白石市

-

- 猿払の歴史もまるごと届けたい。巡り会い、伝播する小松水産の想い

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

成功の裏側には必ずみんな苦労があるーー「ホタテの村」「年収の高い村」として、今では数多くのメディアに取りあげられる猿払村ですが、ほんの数十年前には想像を絶する苦悩時代を乗り越えていたのでした。

「猿払村が奮闘した歴史も一緒に届けたい」と語ってくれたのは水産業、土産・飲食店「さるふつまるごと館」を経営する小松水産代表の小松孝喜さんです。

猿払村の特産品ホタテをはじめ、牛乳やバターなどいくつもの商品を通して、猿払の魅力を発信し続ける小松さんの想いを伺います。 - 猿払村

-

- 牛への敬意を胸に。人の営みと自然をつなぐ髙橋牧場のあゆみ

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

「あそこにたくさん牛がいますよ!」

羊蹄山と広大な牧草を望む店内からは、のびやかに過ごす牛たちと、笑み溢れるお客さんの姿が。ニセコ髙橋牧場で店長を勤める高井さんは、何気ない会話の中で牛がいる方を笑顔で示してくれました。

「株式会社 髙橋牧場」は、高井さんの父であり酪農家の髙橋守さんが立ち上げ、牛乳のあらたな活路を見出しながら、事業を展開してきました。搾りたての牛乳が織りなすピュアな美味しさに出会える髙橋牧場は、多くの人々で賑わっています。 - ニセコ町

-

- 第2の人生にワインがかけた魔法 ニセコの未来へ繋ぐ終わりなき夢|ニセコワイナリー

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

「海の向こうには何があるんだろう?」ーー好奇心を抱き、佐渡島から世界を見渡した1人の青年。やがて長い海外生活を経て、第二の人生の舞台に選んだのはニセコ町でした。2005年に原野を購入して開墾を始め、誰も手掛けたことのなかったニセコでワイン造りに挑んだ本間泰則さん。

2016年にワイナリーを設立、ニセコならではの味を10年以上探求し続け、現在はスパークリングに特化したオーガニックワインを造っています。 - ニセコ町

-

- 丸森を広く外へ。GM7の多様性が創り出す新たな町の魅力

- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙

2018年4月に立ち上がり、丸森町を起点とする地域商社として、物販、観光推進、飲食、指定管理施設の運営など多岐に渡る事業を通じて、まちの魅力を発信している株式会社GM7。立ち上げ当時から事業運営に尽力する代表取締役COOの音羽幸保さんと、地域商社チームの山本楓子さんにお話をうかがいました。 - 丸森町

-

- 猿払ならではの体験を。ヤマトさるふつ観光が紡ぐ地域のストーリー

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

「地元のものを使って、よそにないものを」ーー猿払村の食材を使い、アイデア溢れる商品を生み出す観光会社があります。1982年創業のヤマトさるふつ観光です。ホタテと牛乳を組み合わせた「さるふつ鍋」や「帆立のり」は、多くの人に愛され、メディアにも大きく取り上げられるほど。

土産店、レストラン、ホテルの運営も行うヤマトさるふつ観光ですが、もともとは小さなソフトクリーム屋さんから始まったといいます。約40年間に渡り、猿払村の「観光」を担う、ヤマトさるふつ観光会長 鳥谷部徹雄さんにお話をうかがいました。 - 猿払村

-

- 豊かな蔵王の恵みを生かし、紡いできた山田乳業の歴史と情熱

- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙

「フロム蔵王」のブランド名で全国に乳製品を届ける山田乳業株式会社。明治17年に前身となる山田養生舎を創業、移転や合資会社を経て昭和38年に山田乳業株式会社となりました。135年以上に渡って白石市に根ざし、地域とともに歩み続けてきた山田乳業株式会社の常務取締役の山田光彦さんに、お話をうかがいました。 - 白石市

-

- 自然と呼応して編み出す猪狩農園の米づくり

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

「大きくいえば僕らだって自然の一部だと思うんです。」ーーいのちのはじまりに宿る、水や緑、風などの自然。自然の中で生き物は生まれ、作物が育まれ、私たちは生かされています。自然という言葉の捉え方はさまざまですが、ニセコ町で自然栽培に挑む猪狩農園4代目・猪狩和大さんは、自然との向き合い方が米づくりにも通じているといいます。 - ニセコ町

-

- 「用の美をもつ家具」の夢を繋ぐ。北海道民芸家具を支え続けた職人|飛騨産業株式会社

- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子

私たちの暮らしに寄り添い、生活に溶け込む家具。親子2代3代に渡って受け継がれるような良質な家具が、北海道三笠市で生み出されています。

「家具は心の豊かさや潤いある生活をもたらす、ひとつの文化のようなもの」と語るのは、飛騨産業株式会社北海道工場相談役の東海林貞雄さん。15歳から家具職人の世界に飛び込み、60年以上に渡りこの道を歩んできました。

北海道民芸家具から飛騨産業株式会社までの紆余曲折の道のりをうかがいます。 - 三笠市

-

- 真狩の風に乗せて届ける マッカリーナが繋ぐ奇跡のひと皿

- 文:本間 幸乃 取材・編集:高橋さやか 写真:斉藤玲子

「蝦夷富士」とも呼ばれる羊蹄山の南麓にある真狩村は、札幌から車で約2時間ほど。雄大な自然と牧歌的な景色に溶けこむように佇むのが、深緑色の屋根のレストラン『マッカリーナ』です。木がふんだんに使われた建物に入ると、ホッと息を吐いてしまうほど。まちと食と人をつなげた、風のレストランマッカリーナの物語を、マネージャーの橋本貴雄さんに伺いました。 - 真狩村

-

- 理想と現実のはざまで。長万部アグリが探るスマート農業の可能性

- 文:高橋 さやか 写真:小林 大起

「かにめしのまち」として知られる長万部町。内浦湾に面した地形を生かし、古くからホタテや毛ガニなど、水産を主要産業としてきました。基幹産業である水産業に加えて、農業でも町を盛り立てようと、アグリビジネスの確立に向けた先進的な取り組みが行われています。地方創生事業のパイロットファームとして、2017年にスタートした長万部アグリ株式会社。農場長を勤める黒川さんにお話をうかがいました。 - 長万部町

-

- 大好物を守る。曲がりくねっても歩むサン・ミート木村という道

- 文:高橋さやか 写真:小林大起

誰かに自慢したくなるような、大切な想い出の味はありますか?

祖母がつくってくれたあたたかい豚汁。兄弟みんなで包んだ餃子。休日に父がつくってくれた焼きそば・・きっと誰しも懐かしい思い出とともにある、大好きな味があるのではないでしょうか。

「小学生の頃、学校から帰ってはサン・ミートのお肉を焼いて食べていたんです。大好物だった」と語るサン・ミート木村の店長、木村充さん。大好物が守るべき存在になるまでの紆余曲折の道のりをうかがいました。 - 長万部町

-

- 漁師に甘えびを獲る喜びを。蝦名漁業部が守る羽幌の活気

- 文:三川璃子 写真:原田啓介

全国甘えび漁獲量の7割を北海道が占め、その中でも水揚げ量トップクラスを誇る羽幌町。それを支えているのは、羽幌の漁師です。漁師たちが毎日約20時間もの間海の上に立ち、水揚げされた甘えびが食卓に届くのです。

そんな過酷な働き場に出る漁師たちに「甘えびを獲る喜びを感じてほしい」との想いで、甘えびの第6次産業化に取り組む蝦名漁業部。羽幌の活気を守るため、家族のために奮闘し続ける蝦名さんにお話を伺いました。 - 羽幌町

-

- 「また食べたい」に応え続けて55年。地域に根ざす阿部精肉店の物語

- 文:本間 幸乃 取材・編集:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

ショーケースにずらりと並ぶ厳選されたお肉を前に、「おいしそう・・」と思わずため息が。体も呼応するように「ぐぅ」と、お腹がなってしまいそう。恵庭市の住宅街にたたずむ阿部精肉店には、おいしいお肉をもとめて、平日午前から次々と足を運ぶ人の姿がみられました。

やわらかな日差しのなか出迎えてくださったのは、阿部精肉店代表の斉藤春代さん。「恵庭が大好き」と話す春代さんには、街並みそのままの穏やかなまなざしが感じられます。家族が生まれ育ったこの場所ではじまったお肉屋さんの物語。地域の人に愛されながら、地道に歩みつづけてきました。 - 恵庭市

-

- 100年続いた農園を次世代へ 島田農園がつくるワクワクする恵庭

- 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

恵庭の市街地から車で30分ほど行くと、おだやかな田園風景が広がる林田地区。この土地で農業を営む島田農園は、大正9年に富山県から移り住み、北海道のきびしい開拓時代を乗り越え、100年に渡って米づくりをつづけてきました。島田農園5代目として、さまざまな挑戦をつづける島田龍哉さんにお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- 太陽電池をもっと身近に。 スフェラーパワーのたゆまぬ挑戦

- 文:髙橋さやか(Writing support:本間雪乃) 写真:斉藤玲子

「太陽電池は、なぜ平らでなければいけないのだろう?」

イノベーションは、誰もが当たり前だと思い見過ごしているものを疑うことから生まれます。地上に射すさまざまな角度からの光。「太陽電池を球面状にすれば、あらゆる方向からの光を取り込め、発電量が増やせるのでは?」そんなイメージを形にしたのが、球状太陽電池「スフェラー®️」です。「スフェラー®️」の可能性を模索し続ける、スフェラーパワー代表取締役社長の井本聡一郎さんにお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- ひと口目で感動の味を ジェラテリアジジの飽くなき探求

- 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子

「イタリアで味わった感動を恵庭で届けたい」ーー熱い想いをこめて、ひんやり冷たいジェラートをつくり続けるジェラテリアジジ。地元・恵庭にある水本牧場の生乳を使い、素材からお店づくりにいたるまで「そのままのイタリア」にこだわっています。その味は、本場イタリアからの旅行客も訪れるほど本格派。たくさんの人に「非日常のジェラート体験」を届けています。ジェラテリアジジで、統括マネージャーをつとめる太田 裕也さんにお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- 猿払ホタテの影の立役者。全国シェア10分の1を誇る巽冷凍食品の挑戦

- 文:立花実咲 写真:原田啓介

猿払の名物・ホタテ。1958年に禁漁になる危機に瀕しましたが、稚貝を放流して漁獲量を増やすことで乗り越え、今では指折りの産地の一つです。

「猿払といえばホタテ」というブランドを、日本中に浸透させてきた立役者の一つが、巽冷凍食品(株)。1952年に初代社長が、個人商店として立ち上げた企業です。

創業から約70年。現在では、国内で流通しているホタテの10分の1のシェアを誇るまでに成長しました。猿払のホタテの品質と信頼を守る、巽冷凍食品さんの3代目代表取締役社長・小山内賢一さんにお話を伺いました。 - 猿払村

-

- 猿払の看板でありたい。村で初めての農業法人「北の大地」

- 文:立花実咲 写真:原田啓介

かつて酪農といえば、何度も大量の餌やりをしたり、朝から搾乳したりと、体力が必要で忙しい仕事というイメージが強かったように思います。

動物と向き合う仕事ですから、今でも大変な部分こそありますが、テクノロジーの力を借りて効率化が進んできました。国が後継者不足を解消するため、設備投資の補助などを積極的におこなっていることから、IoT技術を取り入れやすくなっているそう。

猿払村の中でも、酪農の先駆者の一人として村で最初に法人化し、牛乳を生産してきた「北の大地」。その軌跡と、猿払で酪農を営む想いをうかがいました。 - 猿払村

-

- 五感で三笠を味わえる場を 畑の中のレストランEKARAが目指す未来

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

北海道らしいのどかな景色が広がる三笠の田園地帯に、ポツンと佇む「畑の中のレストランEKARA」。2019年、この地で代々農業を営んできた、三笠すずき農園の鈴木秀利さんが自社農園の敷地内にオープンしました。

レストランでは、自社農園で育った野菜をはじめ、地域の食材を使った四季折々のお料理が楽しめ、併設されたコテージでの宿泊も可能。ゆったりと時間をかけて、五感で三笠を味わうことができる場所です。

「畑を感じながら食を楽しむ時間を、たくさんの人に味わってもらいたい」という、オーナーの鈴木秀利さんにお話をうかがいました。 - 三笠市

-

- 土地の時間をボトルにつめて 空知ワインのパイオニアが描く地図|山﨑ワイナリー

- 写真提供:山﨑ワイナリー

文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

北海道の丘陵地で代々受け継いだ農地を活用しながら、家族で営むワイナリー。その言葉の響きに、どこか牧歌的なイメージを抱きながら向かった、三笠市の達布地域。雪の壁の合間を縫いながら、小高い丘を上り辿り着いたワイナリーで出迎えてくれたのは、1人の青年でした。

立体的な視座で語られるワイナリーのこれまでと、これから。目の前に現れた青年から語られる言葉は、ひとつひとつの密度が高く、当初抱いていたイメージはわずか数分で打ち破られます。言葉の端々に垣間見える、目の前の青年が経験してきた時間の濃さ、思考の深さ。

空知ワインのパイオニアとして、三笠市達布地域で20年近くワイナリーを営む山﨑ワイナリーの山﨑太地さんにお話をうかがいました。 - 三笠市

-

- 笠井旅館の手作りプリン「さるっぷりん」は恩返しから始まった

- 文:立花実咲 写真:原田啓介

猿払村のお土産として人気の「さるっぷりん」。プリンを作っているのは、実は創業1927年の老舗旅館の女将さんなのです。

「なぜ旅館がプリンを……?」。筆者も、初めはそう思いました。

宿泊施設としての営業に加え、食堂も営んでいる「笠井旅館」さん。猿払取材最終日のランチをいただきながら、「さるっぷりん」誕生のストーリーを女将の笠井里恵さんに、うかがいます。 - 猿払村

-

- 村民の声から生まれた「さるふつ牛乳」実直に積み上げた30年間とこれから|猿払村畜産振興公社

- 文:立花実咲 写真:原田啓介

有限会社猿払村畜産振興公社が運営する、乳製品の加工場「牛乳(ちち)と肉の館」ができたのは、1990年のこと。当時、地域活性化を目的にした、一村一品運動がさかんで、各地に商品開発のための施設が次々に立ち上がりました。 - 猿払村

-

- 変わらない味を守りつづける使命 廻り道してたどりついた 名物「かにめし」の一本道|かにめし本舗かなや

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

長万部の代名詞ともいえる名物「かにめし」。その草分け的存在である「かにめし本舗かなや」は、1928年の創業から駅弁を販売。試行錯誤を重ねながら、1950年に「かにめし」を完成させて以来、変わらぬ味で日本各地の人々に愛され続けています。時代の変化の中で伝統の味を守り続ける、(有)かにめし本舗かなや四代目の金谷圭一郎さんに、お話をうかがいました。 - 長万部町

-

- のびのび育った放牧豚のおいしさを最大限に ファーマーズファクトリーが届ける無垢なおいしさ

- 文:高橋さやか 写真:高橋洋平

緑あふれる厚真町の農場でのびのびと育った放牧豚を原料に、自然素材だけでつくられるファーマーズファクトリーのハム・ソーセージ。「優しい味でいくらでも食べられる」とお客様に評される製品は、有機・無添加食品の通信販売を行う大手企業でも取り扱われるほど、高品質です。「豚とともに歩んできた」と語るファーマーズファクトリーの伊藤社長と営業部の上村さんにお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- 人生を変えたモッツァレラチーズ みるくのアトリエ寺田牧場の挑戦

- 文:高橋さやか 写真:高橋洋平

しぼりたてのミルクのフレッシュな味わいを生かしたチーズをつくりたい。

まだ日本でモッツァレラチーズが出始めだった20年ほど前、独学でチーズ作りに挑んだ男性が恵庭にいました。みるくのアトリエ寺田牧場の寺田和弘さんです。

寺田さんが作るモッツァレラチーズは、ふんわりとした食感と、とろけるようなミルクの優しい味わい。「いままで食べていたものはなんだったの?」と、モッツァレラの固定概念が覆されるほどです。

酪農家、チーズ職人、イタリア料理のシェフという3つの顔をもつ寺田さんに、理想のチーズができるまでの試行錯誤と、その原動力についてお話をうかがいました。 - 恵庭市

-

- アメリカで描いた夢を恵庭で現実に オンリーワン×ナンバーワンでつくりあげた余湖農園の軌跡

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

かっこいい農業、もうかる農業、市民参加型の農業。26歳の頃、研修のためにおとずれたアメリカで見たのは、日本の30年先をいく農業でした。

「いつか自分もこんな農業を形にしたい」ーーそんな想いを胸に、時間をかけて理想を現実のものにしてきた余湖農園代表の余湖智さん。まだ、6次産業化という言葉がなかった時代から、自社商品の開発や流通、観光農園を手がけてきました。約50年にわたる軌跡をたどります。 - 恵庭市

-

- 深く掘り下げられるのが専門店の面白さ トモヱベーグルが豊かにする日々の食卓

- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子

ひと口ほおばると、パリッとした皮の食感。モチモチした歯応えに、小麦と酵母のやさしい風味。おいしさに加え、1つでお腹いっぱいになるボリュームがトモヱベーグルのうれしいところです。

トモヱベーグルを営む角井さんは、お母さん、お兄さんも独自にベーグル店を経営するというユニークなご家族。自身をパン職人ではなく「研究者」と語る角井さんが、生まれ故郷の埼玉をはなれ、恵庭でつくる「世界でここだけのトモヱベーグル」について、お話をききました。 - 恵庭市